La tormentata vicenda fra me e la mia precedente amministrazione, la Polizia di Stato per l’appunto, si è trascinata più o meno dal 1984 al 2000.

La tormentata vicenda fra me e la mia precedente amministrazione, la Polizia di Stato per l’appunto, si è trascinata più o meno dal 1984 al 2000.

Desidero raccontarvi brevemente di questa testimonianza perché vorrei trasmettere sia i fatti sia le emozioni e il profondo impatto personale di questa battaglia per la verità.

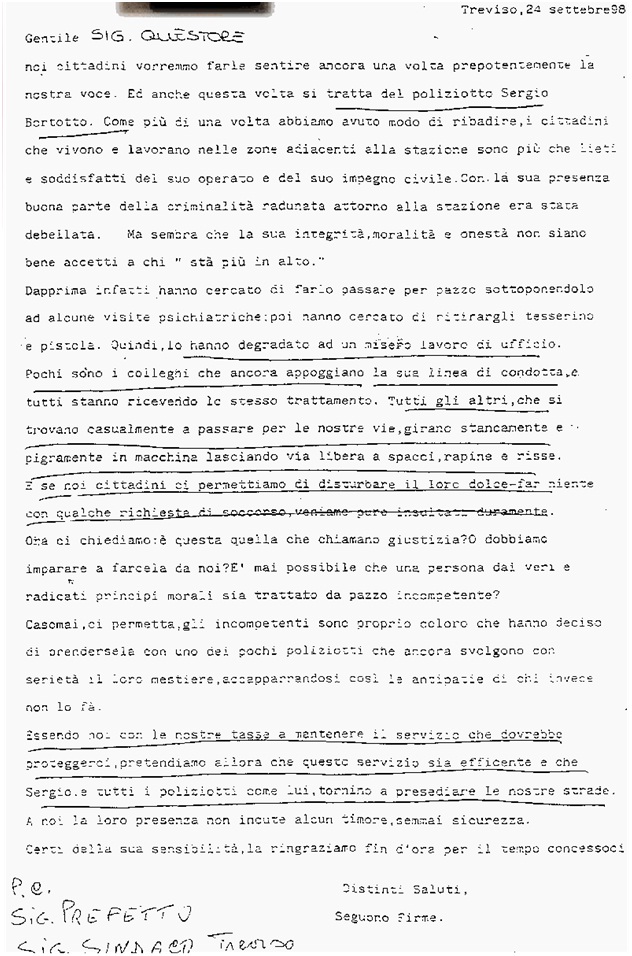

Non solo rappresenta un riconoscimento sincero di chi mi ha conosciuto durante il mio servizio in polizia, ma è anche una smentita chiara e potente contro le maldicenze e le calunnie.

Questo’uomo, allora giovanissimo ragazzo, racconta con gratitudine come ho fatto la differenza nella sua vita e in quella di altri giovani, riconoscendo in me un poliziotto “veramente al servizio della gente” e una persona “di gran cuore e rispetto”.

Ecco il messaggio facebook che AURELIANO STECCANELLA mi ha inviato.

Lo pubblico anche per contrastare le maldicenze di ex colleghi e dei soliti delatori che oltre a non conoscermi dimostrano solo tanta inutile cattiveria.

All’epoca dei fatti di cui parla avevo poco più di 20 anni e sono fiero di essere stato un poliziotto così … veramente al servizio della gente.

“Caro Sergio, finalmente, dopo tanti anni, sono riuscito a trovarti.

Ho sentito sbalordito alcune vicissitudini che ti hanno costretto ad abbandonare la polizia.

Ricordo quando prestavi servizio a Verona, sei stato un grande.

Una persona di gran cuore e rispetto…sia per la divisa che orgogliosamente indossavi, sia come uomo.

Ciò che hai fatto per noi, ragazzi un po’ sbandati a quel tempo, è rimasto sempre impresso nella mia memoria.

La tua amicizia, la tua dedizione per le cose giuste, per la verità, per il rispetto, sono ancora un esempio per me che ormai ho 47 anni.

Sono felice di averti ritrovato e constatare che, nonostante tutto, stai bene.

Non ti ho mai dimenticato.

Persone come te sono rare e avere la fortuna d’averle incontrate e conosciute, è sempre un onore.

Grazie per come sei.

6 agosto 2015

Con affetto, Aureliano Steccanella.”

A volte, le voci calunniose possono offuscare la verità, ma non riescono a cancellare i ricordi di chi ha visto da vicino cosa significava per me indossare la divisa con onore.

Avere questa lettera è, in un certo senso, una rivincita morale: mostra che chi mi ha calunniato non ha mai potuto macchiare il ricordo positivo che ho lasciato in persone come Aureliano.

Citare questo messaggio è un modo per riaffermare il miei valori e smentire tutte le dicerie che ex colleghi o delatori hanno cercato di diffondere.

Ho riflettuto sul motivo per cui ho scelto di servire come poliziotto e sui valori che guidavano il mio operato.

Costretto a trasferirmi, nel 1986 denunciavo per peculato e contrabbando un Vice Questore, un Maresciallo e due Appuntati mentre mi trovavo in servizio al Settore di Polizia di Frontiera terrestre di Bolzano – Commissariato di Malles Venosta (Bz).

Le controdeduzioni, accettate dal Procuratore di Bolzano Mario Martin (credo si chiamasse così), che replicava alla mia descrizione dei fatti con cui erano stati commessi quegli illeciti erano assurde e mendaci.

L’auto di servizio usata, in forza al commissariato e presa in prestito dai denunciati, sarebbe risultata in avaria da oltre un mese e ferma all’Autocentro di Bolzano col motore fuso.

Un fatto contestabilissimo e confutabile se solo avessero voluto credere.

Avevo chiesto io il trasferimento in quel posto, e all’inizio sembrava un’opportunità per ricominciare, per mettere finalmente alle spalle le difficoltà e i conflitti degli anni precedenti.

Ma ben presto capii che le ombre di quel sistema guasto non si erano mai realmente allontanate.

Sapevo che fare nomi e cognomi significava mettermi in pericolo, ma la coscienza mi impediva di girarmi dall’altra parte.

Non potevo rimanere in silenzio.

Ecco così l’immediata e violenta reazione dei superiori.

L’uso sistematico dei procedimenti disciplinari come arma per fiaccare la mia resistenza, rendendo chiaro che questa persecuzione non era casuale ma mirata a distruggermi psicologicamente e finanziariamente.

Riesplodeva così una inaudita, cinica e vessatoria opera di ritorsione contro di me, posta in essere da molti superiori soprattutto con l’abuso dello strumento disciplinare e a fronte della quale potevo solo “levare lo scudo” dei ricorsi amministrativi.

In sostanza ero costretto a difendermi in moltissimi procedimenti disciplinari, per i più dannosi dei quali ricorrevo in sede giurisdizionale.

Si consideri che vivendo e traendo il mio sostentamento dallo stipendio, mia unica fonte di reddito, mi era impossibile oppormi a tutte le sanzioni disciplinari per una mera questione economica.

Infatti, come un orologio ben sincronizzato, le sanzioni iniziarono a sommarsi una dopo l’altra.

Ogni atto di insubordinazione inventato, ogni piccolo errore amplificato.

I procedimenti disciplinari erano uno strumento per tenermi in scacco, un’arma che i superiori usavano senza esitazione e per costruire un castello accusatorio per motivare la mia successiva destituzione.

Volevo difendermi con i mezzi a mia disposizione, come i ricorsi amministrativi, ma il peso economico di questa lotta era insostenibile.

Ogni nuova sanzione era un colpo, e ogni giorno trascorso a difendermi era una ferita invisibile.

Ma dentro di me resisteva una fiamma, una convinzione ostinata: quella che la verità, alla fine, avrebbe trovato il suo cammino e nonostante tutto, non ho mai abbandonato i miei valori e la mia integrità.

Destituito una prima volta nel 1987 e poi riassunto in servizio con ordinanza del TAR Lazio, consolidata da una successiva ordinanza del Consiglio di Stato, nonché dalla consecutiva sentenza in mio favore dello stesso tribunale amministrativo, venivo trasferito a Nettuno (Roma) presso il Centro di addestramento per Sovrintendenti e perfezionamento per Ispettori della Polizia di Stato dove, come vincitore di concorso interno, concludevo l’addestramento per la nomina a Vice Sovrintendente, costretto ad abbandonare l’ultimo giorno di corso, perché destituito.

Non potevo accettare che la mia carriera finisse così, e con la forza della ragione e del diritto, il TAR del Lazio mi restituì il posto che avevo meritato.

Mio malgrado entravo in graduatoria come ultimo fra quasi un migliaio di colleghi, (si consideri tutto l’aspetto retributivo legato alla posizione di qualifica).

Nonostante avessi vinto la battaglia legale, mi trovai comunque all’ultimo posto in graduatoria, quasi come se il sistema mi volesse ricordare costantemente il mio ‘posto’ secondo loro.

Il mio ritorno in servizio e il trasferimento a Nettuno, dove, dopo essermi battuto per rientrare, affrontai quella permanenza con determinazione.

Dopo un periodo di alcuni mesi venivo trasferito in Calabria nell’istituendo XII° Reparto Mobile … da Malles Venosta (Bz) ai confini con l’Austria e la Svizzera, all’estremo sud, (io sono nativo di Vicenza e mi ero arruolato con reclutamento regionale).

Un viaggio dall’estremo nord all’estremo sud d’Italia, quasi una metafora della separazione da tutto ciò che mi era familiare, uno strappo che rappresentava un’ulteriore forma di punizione.

Il trasferimento era una sentenza, l’ennesima forma di punizione che avevo imparato a riconoscere.

Il sistema sembrava intenzionato a farmi pagare ogni scelta di giustizia, persino il diritto a restare vicino alle mie radici.

Ma, nonostante tutto, ho scelto di resistere rimanendo fedele ai miei principi.

Nel frattempo, il disagio professionale, legato alla lontananza da casa, dai miei affetti, dagli amici nonché dalle infrante aspettative personali era alimentato dai palesi e insistenti inviti ad abbandonare la polizia.

Ogni giorno di più, infatti, ero destinatario di una vessante persecuzione posta in essere con l’abuso dello strumento disciplinare ma anche con una miriade di azioni “mobbizzanti” … la mia qualifica di V. Sovrintendente non riconosciuta dai superiori, comandato in servizio agli ordini di sott’ordinati, atteggiamenti e provocazioni anche fisiche.

Intraprendevo anche la strada dell’attività sindacale nel vano tentativo di contrastare il crescente abuso ma, non servì a nulla … mai come in tale militanza durata molti anni, mi sono sentito così “venduto e tradito”.

La prima esperienza al S.I.U.L.P. (ero iscritto a tale sindacato quando denunciai i superiori a Malles).

La mia decisione di intraprendere l’attività sindacale è stata vissuta come una naturale reazione a quello che stavo subendo.

Il sindacato era per me una possibile fonte di supporto e giustizia, un luogo dove speravo di trovare compagni di battaglia.

Non servì neppure quando militai nel So.di Po., un sindacato autonomo di polizia nel quale ho svolto anche funzioni di segretario provinciale e regionale nonché consigliere nazionale.

Questo periodo della mia storia si fa ancora più complesso e intenso, vissuto in un crescendo di pressioni psicologiche e professionali che ho affrontato per rimanere fedele ai miei principi.

Ogni chilometro che mi separava dai miei affetti mi pesava sull’anima.

Era come se fossi stato esiliato non solo fisicamente, ma anche emotivamente, costretto a vivere in un limbo lontano da tutto ciò che mi era caro.

Venivo continuamente spinto a lasciare la polizia, un’incessante pressione fatta di commenti, provocazioni e mancanze di rispetto che miravano a minare la mia autostima e la mia dignità, soprattutto, come già detto, la mia qualifica di Vice Sovrintendente non veniva riconosciuta, costringendomi a eseguire ordini di servizio che mi obbligavano a sottopormi a sotto-ordinati.

Ogni tentativo di trovare sostegno era un’illusione che finiva col lasciarmi ancora più solo.

Eppure, nonostante tutto, dentro di me continuavo a credere che la mia lotta non fosse vana.

La mia integrità era l’unica cosa che nessuno avrebbe potuto sottrarmi.

Nel 1989 venivo trasferito alla Questura di Treviso ma il persistere di una sistematica e implacabile attività persecutoria mi trovava sempre impegnato a difendermi anche da fallaci, spudorate e assurde accuse trascinate anche innanzi alla giustizia penale e tutte decadute.

Ricordo in particolare la presunta diffamazione di un funzionario di polizia che avrei posto in essere attraverso un comunicato sindacale, (in tale documento non vi è alcun riferimento al dirigente che non conoscevo e che era giunto a Treviso solo da poco).

Ero accusato di qualcosa che non avevo mai detto, né scritto.

Ma in quel clima di ostilità, la verità sembrava avere poca importanza.Ricordo anche che dalla Questura di Treviso ero stato inviato all’autocentro di polizia di Padova per fare gli esami per la patente motociclistica di polizia ma obiettai e protestai perché non era stato fatto alcun corso preparativo e con tale procedura sbrigativa si mancava del necessario addestramento per conseguire tale patente e la questione era davvero azzardata sia per gli operatori di polizia che per i Cittadini.

Mi veniva così revocata la patente di guida, ottenuta con esami regolari e non tramite la conversione da quella di polizia.

Nonostante il ricorso al TAR Veneto, ero costretto a sottopormi alla revisione della patente, dopo quasi due anni di attesa, (periodo nel quale, non potevo guidare).

Per due anni, mi venne tolta la libertà di guidare.La patente, che avevo ottenuto con esami regolari, mi fu revocata in modo incomprensibile, costringendomi a dipendere dagli altri per ogni spostamento.

Era un’altra forma di controllo, un’altra catena invisibile ma potente che mi legava e limitava.

Quindi, anche dopo il trasferimento a Treviso ogni aspetto della mia vita, inclusa la mia libertà di movimento e la mia tranquillità personale, veniva condizionato da un costante assalto burocratico e disciplinare.

La mia vita era soffocata da una pressione continua, senza tregua.

Un vero e proprio “assalto” con comportamenti intrusivi e opprimenti nella mia vita privata e fuori servizio, da parte del vice questore aggiunto Giuseppe Corsi, raggiunto anche a Vicenza, mentre mi trovavo in compagnia di amici in un bar, poi presso la mia abitazione.

Ricordo una sera, ero a casa di un amico, e improvvisamente qualcuno bussò alla porta per consegnarmi una nuova notifica disciplinare.

Mi sentivo come un prigioniero della mia stessa vita, senza possibilità di sfuggire.

Era tale lo stillicidio di provocazioni e problemi creatimi sul posto di lavoro che avevo eletto domicilio legale presso lo studio di un avvocato per evitare di dovermi quotidianamente confrontare con le notifiche di nuovi procedimenti disciplinari.

Ecco una vera e propria escalation nella mia vicenda professionale.

Arrivare a Treviso doveva essere una nuova opportunità, un’occasione per concentrarmi sul mio dovere senza dovermi difendere.

Ma presto scoprii che quel trasferimento non era una fuga dall’oppressione, bensì la continuazione di un incubo che sembrava non avere mai fine.

Nonostante tutto questo cambiai, rafforzando in me un senso di sfiducia nelle istituzioni che avrebbero dovuto difendere i loro uomini.

Talvolta non mi capacitavo di come riuscivo ad affrontare e superare le difficoltà, adattandomi nel miglior modo possibile a situazioni avverse o stressanti.

La tormentata quotidianità professionale, comunque, non intaccava il mio senso del dovere e la mia professionalità.

Credo di aver resistito agli ostacoli, ma ho anche imparato da queste esperienze, sviluppando nuove risorse interne e rafforzando le mie capacità, poi sfociate, una volta subita la destituzione dalla polizia, nella fondazione del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto, ma questo è un altro capitolo della mia vita. Raggiungevo la qualifica di Ispettore e, per una serie di contestabili ragioni, non quella di Ispettore Capo, Superiore e Sostituto Commissario, come i colleghi di pari/corso.

Raggiungevo la qualifica di Ispettore e, per una serie di contestabili ragioni, non quella di Ispettore Capo, Superiore e Sostituto Commissario, come i colleghi di pari/corso.

La professionalità, ma vorrei anche dire la passione che ho sempre avuto per tale lavoro, era confortata dal sostegno di molti cittadini di Treviso che con petizioni (anche di 150 firme), evidenziava il contrastato giudizio dei miei superiori, per i quali, rimanevo probabilmente il peggior poliziotto.

A seguito anche di tali petizioni, il sindaco del capoluogo della Marca inviava una lettera di protesta al capo della polizia per il trattamento riservatomi e alla quale fece “eco” una ispezione ministeriale il cui Prefetto Ispettore, Lo Mastro Ciro, auspicava, assicurandomi in proposito, l’imminente trasferimento ad una sede di servizio richiesta inutilmente più volte gli anni precedenti.

Le sue conclusioni, inoltre, evidenziavano, in tutta la mia vicenda, non poche responsabilità da parte della stessa amministrazione di polizia.

Questo rappresentava per me un importante punto di svolta, mostrando come, nonostante le difficoltà e le persecuzioni, la mia dedizione al lavoro fosse riconosciuta dalla comunità locale.

Il supporto ricevuto dai cittadini di Treviso dimostrava l’impatto positivo del mio servizio, evidenziando il contrasto tra il giudizio negativo dei superiori e il rispetto che ispiravo nella gente comune.

Ecco il mio senso di integrità di fronte all’ostilità, e anche come una comunità intera si sia mobilitata in mio favore.

Il mio senso del dovere non veniva scalfito dalle difficoltà e dalle ingiustizie.

La professionalità e il mio attaccamento al lavoro mi hanno permesso di continuare a svolgere il servizio con impegno, nonostante l’ostilità da parte dell’amministrazione.

Ogni giorno, indipendentemente da ciò che mi veniva imposto o dalle pressioni che subivo, indossavo la divisa con lo stesso orgoglio e senso del dovere di sempre.

Perché, alla fine, il mio impegno era verso le persone, non verso un sistema che cercava di ostacolarmi.

Le promozioni mancate, mettevano in evidenza il divario tra il mio percorso e quello dei colleghi di pari corso.

L’amarezza nel vedere riconosciuto il mio impegno soltanto fino a un certo punto e di come, per “ragioni contestabili,” mi fosse stata negata una progressione di carriera che altri avevano ottenuto.

Ecco come venivano attuate strategie per limitare il mio sviluppo professionale.

Era frustrante vedere i colleghi avanzare, sapendo che anche per me quel percorso avrebbe dovuto essere naturale, se non fosse stato per quelle motivazioni non dette, ma sempre presenti, che bloccavano la mia crescita.

La gratitudine e l’orgoglio che provavo per il sostegno ricevuto dai cittadini di Treviso era un’innegabile segno che il mio lavoro era apprezzato e riconosciuto dalla comunità, nonostante il contrastante parere di taluni colleghi e dei miei superiori, che probabilmente continuavano a considerarmi un “problema.”

Era come se la gente comune vedesse quello che l’amministrazione ignorava, confermando che il mio impegno non era passato inosservato.”

L’intervento del Sindaco di Treviso, ha mostrato che la mia situazione non passava inosservata e che anche figure istituzionali iniziavano a chiedere chiarimenti.

Tutto ciò conferiva forza alle mie vicissitudini, dimostrando come il mio caso fosse significativo non solo per i cittadini, ma anche per le istituzioni locali.

Non mi aspettavo il supporto del sindaco, ma quando venni a sapere della sua lettera al capo della Polizia, sentii per la prima volta che forse la giustizia stava trovando una strada.

Il fatto che anche le istituzioni locali vedessero l’ingiustizia che subivo mi diede nuova speranza, un segno che la mia lotta non era del tutto ignorata

L’ispezione ministeriale del Prefetto Lo Mastro rappresentò un barlume di speranza.

Per la prima volta, un’autorità interna sembrava prendere in considerazione la mia vicenda con obiettività, riconoscendo le responsabilità dell’amministrazione e promettendomi un trasferimento in una sede che avevo richiesto molte volte.

Questo dualismo permetteva in ogni caso di mettere in risalto la natura complessa e dolorosa della mia situazione, ma anche di confermare che il mio lavoro era davvero apprezzato da chi ne beneficiava ogni giorno.

La mia professione non era più solo un dovere, ma una missione, anche se sapevo di essere considerato ‘il peggior poliziotto’ dai miei superiori, restava la certezza che per molti altri non ero altro che un servitore onesto e appassionato della giustizia.

Il mio amore per la giustizia e il mio senso del dovere restavano intatti.

Anche se l’amministrazione non riconosceva il valore di tutto ciò, il rispetto e il sostegno della comunità civile mi davano la forza per continuare a lottare.

Alla promessa del Prefetto ispettore Lo Mastro, di trasferirmi in una sede che inutilmente più volte avevo chiesto, seguì l’ennesima macchinazione posta in essere da alcuni colleghi che chiedevano il mio allontanamento dalla Sezione Volanti, dove ero impegnato, per calunniose divergenze, lamentando miei abusi nei confronti dei colleghi e dei Cittadini.

I calunniatori arrivarono persino a minacciare “le vie di fatto” se non si fosse intrapreso un simile provvedimento.

Il Ministero dell’Interno avviò così una procedura per il mio allontanamento dalla sede di Treviso, a non meglio specificate destinazioni, giustificando l’incompatibilità ambientale, condizione di solito avviata per questioni di giustizia o di comportamenti illeciti o lesivi dell’etica e dell’onore durante il servizio.

Mi opposi inutilmente con una denuncia in Procura contro tale calunnia che venne subito tentata per sabotare il mio trasferimento.

La mia denuncia, però, non portò a nessun effetto.

Come sempre, il sistema reagiva con indifferenza e implacabile ostilità.

Il fatto che il Ministero fosse costretto a congelare tale trasferimento dopo il mio intervento evidenziava come il sistema cercasse di ridurre al minimo il danno, ma non senza nuove difficoltà per me.

Rimanevo dunque a Treviso ma trasferito, dalla sezione volanti, alla Divisione Anticrimine della Questura.

Ma il trattamento che vi trovai era ancora più degradante.

Avevo la qualifica di Ispettore, ma non mi veniva fornita nemmeno una sedia, una scrivania, un telefono.

Non c’era neppure una penna a disposizione.

Ogni giorno mi ritrovavo a combattere non solo contro le accuse infondate, ma anche contro una vera e propria emarginazione professionale.

La frustrazione e il malessere divennero il mio pane quotidiano.

Era tale la frustrazione che accusavo malessere ogni volta che venivo avvicinato da superiori per delle contestazioni.

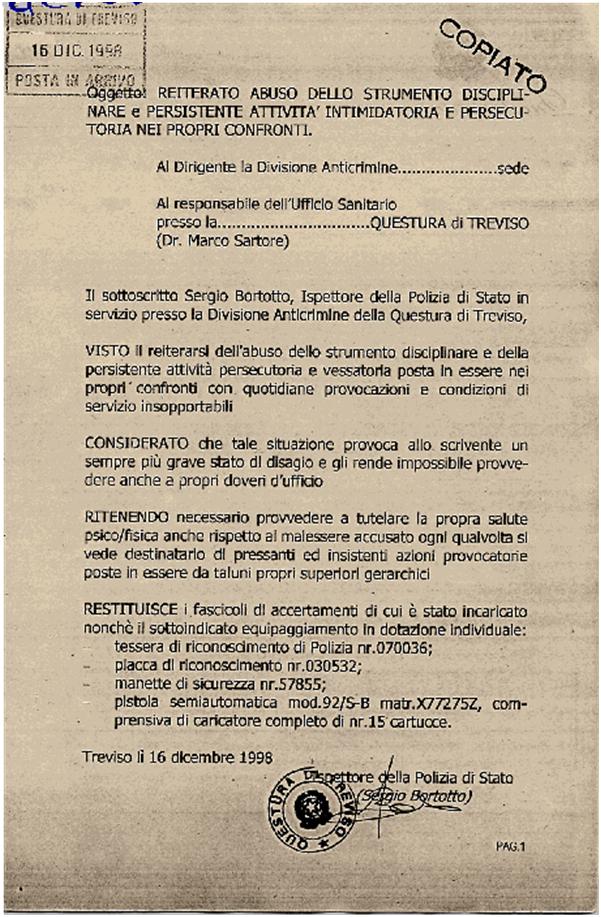

Nel dicembre del 1998, dopo aver sopportato oltre misura le angherie quotidiane e la pressione psicologica, non potei più resistere.

Consegnai il distintivo e l’armamento, non per paura, ma per difendere la mia dignità e la mia salute. Scrissi una denuncia ufficiale al mio dirigente e all’Ufficio sanitario della Questura, mettendo nero su bianco la gravità della situazione e il danno che stava causando al mio equilibrio psicofisico.

Scrissi una denuncia ufficiale al mio dirigente e all’Ufficio sanitario della Questura, mettendo nero su bianco la gravità della situazione e il danno che stava causando al mio equilibrio psicofisico.

Il medico di polizia mi certificò uno stato d’ansia generalizzato con sei giorni di prognosi.”

Era per me insostenibile la situazione e come, purtroppo, la mia integrità fosse messa a dura prova dalle istituzioni stesse che avrebbero dovuto proteggermi.

Ecco così segnato il culmine della mia resistenza.

La mia decisione di consegnare distintivo e armamento è stata una reazione estremamente umana a una condizione insostenibile, ma anche un atto di grande coraggio.

La certificazione sanitaria diventava così un riconoscimento ufficiale di ciò che già avevo denunciato, ma anche una conferma che il sistema, purtroppo, non mi stava sostenendo come avrebbe dovuto.

Ed era frustrante essere ignorato dalle autorità, nonostante la mia situazione fosse così grave e palese.

La mia lotta non solo contro le ingiustizie professionali, ma anche contro la cecità delle istituzioni, emerge in tutta la sua drammaticità.

Eppure, nonostante le certificazioni, le denunce, e la sofferenza che mi consumava giorno dopo giorno, la mia condizione veniva ignorata.

Non c’era spazio per la mia voce in un sistema che sembrava più preoccupato di reprimere che di ascoltare.

Ogni giorno che passava sentivo il peso di quella solitudine e del tradimento da parte di un’amministrazione che mi aveva abbandonato.

Compresi come a quel punto la lotta non riguardava più solo il mio onore o la mia carriera.

Era una questione di sopravvivenza.

Dovevo fare una scelta: continuare a lottare contro un sistema che mi stava distruggendo, o fermarmi per cercare di ricostruire la mia vita e la mia serenità mentale.

La decisione che presi quella mattina fu dolorosa, ma necessaria.

Mi rivolgevo nel frattempo alla struttura sanitaria pubblica effettuando una successiva visita specialistica.

Tale visita confermava il malessere dipendente dalla situazione ambientale lavorativa, prolungandone il mio allontanamento dal posto di lavoro per un periodo di alcuni mesi.

Era chiaro, a quel punto, che il referto dello specialista della USL di Treviso, denotava lo stress occupazionale al quale ero sottoposto e pertanto rafforzava la mia denuncia scritta con la quale mi ero rifiutato di proseguire il servizio in tali condizioni.

Proprio per questo, infatti, mi veniva notificata l’ennesima contestazione di addebiti, con proposta di destituzione dal servizio (licenziamento).

Venivo accusato di mancata presentazione all’ospedale militare di Udine, per la visita di idoneità al servizio al termine del periodo di malattia.

In sostanza, tentavano di ignorare lo scomodo referto dello specialista dell’USL, asserendo che avrei disatteso la disposizione di presentarmi all’ospedale militare.

Il sanitario di polizia, in realtà, produceva un nuovo e diverso certificato medico relativo ai sei giorni di malattia assegnatemi, asserendo di avermene concessi solo cinque.

La mia sofferenza e il mio malessere sono confermati non solo dalla medicina ufficiale, ma anche ignorati e manipolati da chi mi stava perseguitando.

Il contrasto tra il mio tentativo di cercare aiuto e le risposte dell’amministrazione diventava sempre più evidente, rivelando l’assurdità del sistema che stava cercando di cancellarmi.

Dopo aver preso la decisione di rivolgermi a una struttura sanitaria pubblica per una visita specialistica, il risultato della diagnosi diventava così una prova inconfutabile dello stress e del danno psicologico derivante dalla mia situazione lavorativa.

Questa visita aggiunse peso alla mia denuncia, ma non sembrò fermare l’onda di abusi che mi stava travolgendo.

Ignorando il referto medico che attestava il danno subito, l’amministrazione, alla quale avevo notificato subito il documento per dare continuità ai sei giorni assegnatemi dal medico di polizia, cercò comunque di reagire con una nuova contestazione, accusa e proposta di destituzione.

Questo dimostra come ogni passo che compivo per difendermi veniva affrontato con ostilità e manipolazione.

E’ palese che la contestata mia mancata presentazione all’ospedale militare di Udine per una visita di idoneità, alla fine del mio periodo di malattia era incompatibile con la diagnosi dello specialista sanitario pubblico.

Ciò che tentavano di nascondere era il fatto che il referto dello specialista dell’USL fosse troppo scomodo, e cercavano di annullare la mia denuncia, ignorando la reale condizione psicologica e fisica che avevo denunciato.

È questo un tentativo di manipolazione e distorsione della verità attraverso l’uso di un nuovo certificato medico, facendo sembrare che io avessi violato le disposizioni senza considerare la gravità della malattia.

La mia condizione era trattata con disprezzo, e la burocrazia sembrava essere più importante della mia salute.

Il sanitario di polizia, infatti, invece di prendere atto della mia condizione, produsse un nuovo certificato medico che contraddiceva il precedente referto, dichiarando che mi erano stati concessi solo cinque giorni di malattia, e non sei.

Un giorno in meno sul referto, infatti, non dava continuità al periodo di malattia che, nel frattempo, si era protratta con la certificazione sanitaria dello specialista dell’USL e che puntualmente avevo provveduto a notificare alla Questura stessa.

Smascheravo l’inganno, dimostrando di essere in possesso di una copia del primo certificato medico e sfumata la possibilità di perseguirmi disciplinarmente in tal senso, ignorando la responsabilità del sanitario di polizia, che non veniva deferito all’Autorità Giudiziaria o ad una commissione disciplinare, veniva promossa a mio carico una ulteriore contestazione … (questo documento era pubblicato in tale atto e messo a confronto con il vero e primo certificato medico del sanitario di polizia con quello prodotto in un secondo momento con un giorno in meno per tentare di accusarmi di non essermi presentato all’ospedale militare … il documento fotografico anche precedentemente pubblicato sul mio sito e conservato in atti è letteralmente sparito a seguito delle subite e pretestuose perquisizioni nella mia abitazione, sul posto di lavoro e nella sede del MLNV, da parte degli ex colleghi).

Questo è un vero e proprio atto di sabotaggio che si aggiungeva a una lunga serie di azioni messe in atto per annientare qualsiasi difesa che potessi opporre.

Il tentativo di manipolare il certificato medico per minare la mia posizione si scontra con la mia determinazione a smascherare la falsità.

Ho rivelato l’inganno, ma ho mostrato anche che il sistema non si fermava nemmeno di fronte alla verità, continuando a insistere nel colpirmi ingiustamente.

Il processo di manipolazione e del doloso fallimento del sistema nell’ascoltarmi, era disumano.

Il sistema non vedeva più una persona che aveva dato tanto per il suo lavoro, ma solo un ostacolo da eliminare.

Ciò che più feriva non era solo l’ennesimo abuso da parte dell’amministrazione, ma l’indifferenza con cui venivano trattati i miei diritti e la mia salute.

Non ero più considerato un uomo, ma un ostacolo da rimuovere.

L’unico scopo sembrava essere quello di mettere in discussione ogni passo che facevo, ogni denuncia che presentavo, ogni provvedimento che tentavo di ottenere per salvaguardare la mia integrità.

Il sistema non voleva ascoltarmi.

Ogni tentativo di difendermi veniva minato dalle azioni ostili e disoneste dei superiori, che preferivano ignorare la verità per salvaguardare una macchina che funzionava solo a discapito di chi cercava giustizia.

Era chiaro che il mio caso era solo un piccolo ingranaggio in un meccanismo che non voleva fermarsi per ascoltare.

La verità era chiara a tutti, ma nessuno voleva vederla.

Sulle ceneri del precedente tentativo, nasceva così l’ennesimo procedimento disciplinare.

Se prima venivo accusato di non essermi presentato all’ospedale militare, ora venivo accusato di essermi rifiutato di dare il consenso alle visite di idoneità al servizio.

L’assurdità e la falsità di una simile accusa è ampiamente documentata negli atti di quasi un anno di malattia protrattosi per fare questa visita che “inspiegabilmente” l’ospedale miliare di Udine ritardava a farmi.

Ecco che, anche quando un tentativo di accusa fallisce, ne viene creato subito un altro, stavolta addossandomi la colpa di rifiutare le visite mediche necessarie per il rientro in servizio.

Nonostante tutto, la falsità e l’assurdità di questa accusa erano facilmente dimostrabili.

La nuova accusa di essermi rifiutato di dare il consenso alle visite di idoneità al servizio era totalmente infondata, poiché la documentazione dimostrava ampiamente che il mio periodo di malattia si era prolungato solo a causa del ritardo delle visite da parte dell’ospedale militare di Udine, che, inspiegabilmente, non faceva.

Mentre il sistema tentava di distruggere la mia credibilità, io continuavo a lottare per proteggere la mia dignità.

La frustrazione per la continua persecuzione alimentava una sensazione di impotenza, ma anche di determinazione a non arrendermi.

Quella che si stava costruendo attorno a me era una realtà parallela, in cui ogni mia azione, anche quella più naturale, veniva distorta per farmi apparire come colpevole.

Era come se non fossi più un essere umano, ma un bersaglio in un gioco spietato dove la verità non aveva importanza.

Ecco che la lotta contro l’abuso di potere e la manipolazione dei fatti diventava centrale, mostrando la mia resilienza nonostante il sistema cercasse costantemente di distruggermi.

Nell’evolversi dei fatti, più volte avevo inutilmente richiesto copia della mia documentazione sanitaria ma, solo dopo aver notificato una diffida a mezzo ufficiali giudiziari, ottenevo parte di essa dall’ospedale militare di Verona di II ^ istanza, commissione alla quale avevo fatto appello contro la decisione del collegio medico militare di Udine.

Questi atti confermavano i miei sospetti.

Infatti, nonostante il contrastante giudizio dello specialista da loro stessi incaricato, la commissione dell’ospedale militare di Verona mi rinviava a quella di Udine confermandone l’ulteriore periodo di inidoneità.

Così, se il mio rientro in servizio attivo in polizia era reclamato dal giudizio favorevole di due specialisti, una vergognosa inerzia degli organi medico/legali dell’ospedale militare di Udine ne osteggiava il compimento.

Inutili e ripetuti rinvii di tale visita si trascinavano da mesi quando, accampando il pretesto di ulteriori imprecisati accertamenti clinici, di natura psichiatrica, pretendevano il mio consenso per ulteriori analisi e per il ricovero presso non meglio precisate strutture sanitarie.

Ancora una volta chiedevo spiegazioni.

Infatti, non mi era chiaro, come non lo è tutt’ora, il motivo per cui, dopo mesi di rinvii, ora mi veniva chiesto un consenso per delle visite di idoneità al servizio che per prassi ero obbligato a fare.

Mi presentavo infine con un testimone provocando la reazione della commissione medica dell’ospedale militare di Udine.

Questa, dopo aver intimidito il mio osservatore, tentava di fare altrettanto con me accusandomi d aver introdotto un civile in una struttura militare e chiamando, con risibile risultato, una pattuglia di carabinieri per identificare l’intrusa.

Solo a dicembre 1999 riuscivo finalmente a fare la visita di idoneità al servizio.

Il lungo periodo di frustrazione e ostacoli ha accumulato un risentimento che non poteva essere comunque ignorato.

Il contrasto tra il lungo periodo di attesa e la mia determinazione a rientrare in servizio evidenziava così la lentezza e l’incapacità delle istituzioni di gestire una situazione in modo umano.

La mia perseveranza nel cercare giustizia, la lentezza e l’ostruzionismo delle istituzioni svelavano un’artificiosa e asfissiante burocrazia e le intimidazioni a cui ero stato sottoposto.

La frustrazione cresceva mentre la mia richiesta di giustizia e di normalità veniva ostacolata da pretesti e azioni punitive.

Anche la mia lotta per ottenere la documentazione sanitaria diventava una vera e propria battaglia legale.

La burocrazia e il muro di silenzio erano evidenti, ma non mi arrendevo.

Le difficoltà nel ricevere la documentazione, nonostante i miei tentativi legittimi, rafforzavano il senso di ingiustizia e di manipolazione delle informazioni a mio danno.

Per mesi avevo richiesto, senza successo, copia della mia documentazione sanitaria, ma solo dopo aver inviato una diffida tramite ufficiali giudiziari, l’ospedale militare di Verona rispondeva, inviandomi parzialmente la documentazione che avevo richiesto.

Questi atti confermavano finalmente ciò che avevo sempre sospettato.

Il giudizio favorevole della specialista esterna dell’USL, incaricato dall’ospedale militare di Verona, confermava la mia idoneità al servizio, ma l’ospedale militare di Udine continuava a ritardare e a ostacolare il mio rientro in servizio.

L’inerzia degli organi competenti sembrava più un tentativo di stancarmi che di esaminare seriamente la mia situazione.

Nonostante avessi già avuto un parere favorevole, la commissione di Udine continuava a ritardare, addirittura accampando scuse improbabili per ulteriori esami e analisi, tra cui la psichiatria.

Sebbene il parere positivo della specialista esterna dell’USL e le evidenti prove della mia idoneità al rientro in servizio, la commissione dell’ospedale di Udine ostacolava il mio rientro, addirittura accampando il pretesto di accertamenti psichiatrici.

Mi chiedevano un consenso per visite che, secondo la prassi, avrei dovuto sostenere da tempo.

Perché, mi chiedevo, dopo mesi di rinvii, ora pretendevano una visita psichiatrica?

La risposta non era mai chiara e il ritardo si prolungava.

Tutto questo processo non solo minava la mia carriera, ma anche la mia salute psicologica.

Il peso dei rinvii e delle accuse infondate, insieme al costante stress, mi hanno portato a una situazione limite.

Credo che tutto questo evidenzi la lotta incessante contro l’indifferenza e la cattiveria di un sistema che mi ha costretto a lottare non solo per il mio lavoro, ma anche per la mia dignità e la mia salute.

La C.M.O. di Udine, però respingeva la mia idoneità certificando addirittura altri sei mesi di malattia ai quali mi opponevo tornando in II ^ istanza all’ospedale militare di Verona.

Qui, incredibilmente, tale giudizio veniva ribaltato ed essendo idoneo, riammesso in servizio poco tempo dopo.

La C.M.O. di Udine, nonostante il parere favorevole di Verona, continuava a respingere la mia idoneità, prolungando ulteriormente la mia malattia, come se fosse una strategia per ritardare l’ineluttabile.

Poi, incredibilmente, a Verona il giudizio veniva ribaltato.

Riammesso in servizio, ma la guerra continua, come se non fosse mai finita.

Ma finalmente, nonostante tutto, avevo ottenuto ciò che avevo cercato da mesi: la possibilità di tornare a fare il mio lavoro.

Dopo una serie di altre vicissitudini professionali, periodi di sospensione dal servizio per precedenti sanzioni disciplinari e addirittura percosse fisiche da me subite ad opera di superiori e inutilmente denunciate, venivo destituito con la motivazione assurda di essermi rifiutato di dare il consenso alle visite alla C.M.O. di Udine avendo provocato, con ciò, grave pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.

Essere destituito dalla Polizia di Stato non fu solo una conclusione dolorosa di un capitolo importante della mia vita, ma una ferita profonda, difficile da rimarginare.

Quel giorno rimane inciso nella mia memoria, non solo per l’umiliazione subita, ma anche per la determinazione con cui scelsi di affrontarlo.

Quando mi fu notificato il decreto di destituzione, decisi di non restare in silenzio.

Chiesi con fermezza che fosse messo a verbale il mio pensiero: dichiarai che non riconoscevo più quell’amministrazione di polizia né la loro autorità.

Quel giuramento solenne che avevo fatto anni prima, il legame sacro con i valori di giustizia e legalità che mi avevano spinto ad arruolarmi, per me era ormai nullo.

Non per mia scelta, ma perché proprio quell’amministrazione aveva tradito le stesse regole e leggi che io avevo giurato di servire.

Quella giornata fu per me un punto di non ritorno.

Non fu solo la fine della mia carriera nella Polizia di Stato, ma il momento in cui scelsi di non piegarmi all’ingiustizia.

Ero stato ferito, sì, ma non spezzato.

Quella dichiarazione, messa nero su bianco, non era solo una difesa personale: era un atto di libertà, una riaffermazione della mia integrità, anche di fronte a chi voleva annientarla.

Il ricorso al Tar del Lazio ha avuto esito favorevole ma il Ministero dell’Interno si opponeva con un’ultetiore ricorso al Consiglio di Stato (tanto mica paga l’Amministrazione … usano i soldi dei contribuenti … a differenza dei poliziotti che devono opporsi e che si devono arrangiare).

Dopo pochi mesi, il Consiglio di Stato emetteva sentenza senza che il mio legale si fosse costituito in giudizio e con un’udienza senza la presenza dell’avvocatura generale dello stato (per il Ministero) e dell’ avvocato difensore (per me).

In questi anni di servizio ho constatato dal vivo e sulla mia pelle la difficoltà a combattere su due fronti … quello “esterno” e “naturale” della criminalità e quello “interno” ancor più subdolo e talvolta cruento, fatto di soprusi, vessazioni, imbrogli, calunnie, intimidazioni al pari di quelle mafiose, mancanza del rispetto delle regole, delle leggi, del senso dell’onore e di quei valori che troppe volte ho visto spegnersi con la vita di colleghi caduti in servizio per una Patria che non ha la forza e il coraggio di liberarsi da questa corruzione anche morale.

Il contrasto tra il fronte esterno, quello della criminalità, e quello interno, che rappresenta la burocrazia corrotta e i soprusi, è stato come trovarsi in trincea non solo contro i criminali, ma anche contro il sistema che avrebbe dovuto proteggermi.

Ma l’Italia ha dimostrato di essere anche tutto questo e solo dopo alcuni anni dalla mia ingiusta destituzione dalla polizia di stato ne ho scoperte le ragioni.

Ecco, questa è la mia denuncia che faccio dopo aver resistito anni anche con l’inutile ricerca di Giustizia.

Questa mia testimonianza non sia vana e dimostri come le forze che dovrebbero tutelare i cittadini a volte siano quelle stesse che, attraverso abusi di potere e disfunzioni interne, infliggono danni agli onesti.

—

Da quando fui destituito dalla Polizia di Stato passo un po’ di tempo.

Ricordo nitidamente il giorno in cui riuscii a contattare il Capo di Gabinetto del Ministro delle Pari Opportunità, Stefania Prestigiacomo, durante il Governo Berlusconi che stava svolgendo una ricerca sui casi mobbing nella Pubblica Amminstrazione.

La voce era ferma, decisa, di una donna che sembrava sapere ciò che faceva.

Mi invitò a Roma e non persi tempo.

Mi presentai nella capitale italiana insieme a mio fratello e a un amico.

La donna, il cui nome purtroppo si è perso nella memoria, sembrava genuinamente interessata.

Ascoltò con attenzione la mia storia, studiò i documenti che avevo portato e si mostrò decisa a fare luce sulla vicenda.

Mi colpì il suo atteggiamento: non solo professionalità, ma anche una profonda umanità.

Mi rassicurò dicendo che avrebbe approfondito, contattando persino le autorità di Treviso per chiarire la situazione.

Ci lasciammo con la promessa di risentirci entro una settimana.

Nonostante le difficoltà del momento, sentii nascere dentro di me una tenue speranza, come se finalmente ci fosse qualcuno disposto a combattere quella battaglia insieme a me.

Passarono i giorni, poi la settimana concordata.

Cercai di contattarla, ma senza successo.

Alla fine, riuscii a parlare con qualcuno: un uomo.

Si presentò come il nuovo referente della ricerca e, senza troppi giri di parole, mi informò che la donna era stata trasferita.

La telefonata si concluse in modo secco.

Quell’episodio mi insegnò molto, soprattutto sulla fragilità delle istituzioni e sulla difficoltà di far valere i propri diritti in un sistema che, troppo spesso, si rivela impermeabile al cambiamento.

Ma, allo stesso tempo, mi spinse a non mollare, a continuare la mia battaglia, anche quando la strada sembrava del tutto in salita.